ブログBLOG

代表取締役 田中 慎也

2016.01.10

コンパクトな高性能住宅③

こんにちは!

おかげさまで創業66年。

子育て世代のための自然素材・木の家専門店

田中建築株式会社 三代目 代表の田中慎也です。

コンパクトでも使い勝手のいい空間をつくる

今回はコンパクトでも有効に使えるプランの第二段をお伝えします。

前回は、狭くても見通した遮蔽物(壁)までの距離を遠くすることで広く感じさせる手法をお伝えしました。

実は今回は前回お話したこととは少し違う角度からお伝えしたいと思います。

好みや状況に合わせて使い分けると効果的です。

1、 天井の高さの常識を疑う

敷地が狭い場合、天井の高さを一般的な2400mmで設計すると、

北側斜線という隣地を日陰にしないための制限に縛られる可能性があります。

天井を低くすることで、建物全体の高さを抑え北側斜線にかからないようにすることが出来ます。

また、重心が低くなることから構造上地震に強くなり、間取りの制限が緩和される効果があります。

さらに、階段の段数が減ることにより階段の平面的なスペースが小さくなります。

2、 既製品を使うという常識を疑う

キッチンやユニットバスなどの既製品はコンパクトな家にはあまり適しません。

建具などもそうです。

自由に寸法を変えられないからです。

キッチンはオーダーメイドをおすすめします。

また、ユニットバスはハーフユニットをおすすめします。

これにより、防水性は確保しながら天井の高さや形状を自由に変えることが出来ます。

窓の高さも自由に変えることができます。

建具も同様に様々な寸法に対応できます。

3、 照明は天井に付けるという常識を疑う

単純に天井に一つだけ照明をつけるのは好ましくありません。

照明の位置を高くすると全体が均一に明るくなるというデメリットがあります。

メリットになる場合もありますが・・・。

コンパクトな住宅では照明の位置を低くすることで、空間を演出し居場所をつくる(照明で空間を区切る)ことができます。

天井は照明をつける場所ではなく光を反射させるものだとゆう考え方もあるのです。

照明をうまく使って、コンパクトでも心地のいい居場所を作りましょう。

4、 小屋裏は物置という常識を疑う

コンパクトな家では、小屋裏もうまく使います。

天井高が1400mm以下で下の階の2分の1以下であれば面積に参入されません。

収納に使われることが多いのですが、ここを書斎にしたり、

子供の勉強部屋にしたりすると非日常的な秘密の部屋のような楽しい空間ができます。

5、 家具は後から買うという常識を疑う

コンパクトな家では家具はとても重要です。

あとから、購入するとコンパクトな家には合わない場合が多いのです。

なるべく低い家具を置くことで部屋が広く見えます。

そして、作り付けの家具の場合床面から浮かせると部屋が広く見えます。

例えばテレビボードを床面から浮かせその下に間接照明をいれると、部屋が広く見えます。

これは、ロフトがある部屋が広く見えるのと同じ効果で、それを床に応用したものということになります。

視線の対角線が長くなることで広く感じるのです。

3回に渡ってコンパクトな家のつくり方をご紹介してきましたが、私の個人的な考えはこれから新築するなら、コンパクトな一軒家か二世帯住宅だと思っています。

一人当たりの床面積を減らすことで、無駄な空間をつくらずにすみますし、小さくすることが「エコ」にもつながります。

建築費も抑えられるので、家計にもやさしい家をつくることができるのです。

一度、コンパクト住宅をご検討されてはいかがでしょうか?

関連ブログ

-

代表取締役 田中 慎也

NEW

2025.07.08

信州大学・高村教授との共同研究とは?

こんにちは。 おかげさま…

-

2025.06.22

「yado」建築家・谷尻誠さんが手がける企画住宅ブランド

こんにちは。おかげさまで…

-

2025.03.12

設計塾、最終回で東京池袋に来ました。

こんにちは。 おかげさま…

-

2025.03.06

160万円の補助金が出ます!子育てグリーン住宅支援事業

こんにちは。 おかげさま…

-

2025.03.03

長野で民泊事業をするなら・・・。

近年、インバウンドの増…

-

2025.02.16

長野の雪が多い場所での耐震診断について

こんにちは。 おかげさま…

-

2024.12.04

長野市西和田 3区画分譲決定!!

こんにちは。 おかげさま…

-

2024.11.25

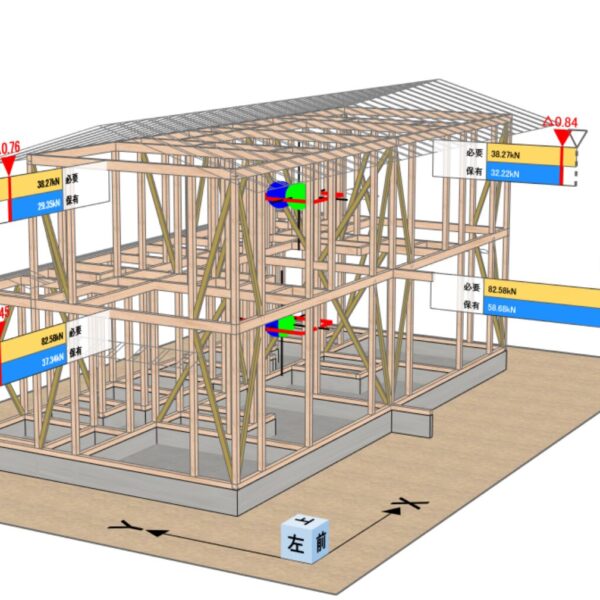

構造計算は奥が深い。安心してお住まいいただける家にするために。

こんにちは。 おかげさま…